一款名为Altar AI的工具正在美国AI圈迅速走红。

看似传统笔记整理与资料夹归档的Altar AI,让AI工具从代替人“生成内容”升级成为跟随人们行动轨迹一起记忆、思考的助手,参与人们创作的进程,就仿佛是让人们在互联网上培养一个新的自己。

不再只是工具

设想这样一个午后,你正坐在工作台前,筹划一款全新的开源智能手表原型。

浏览器里是几十个标签页,PDF文档散落在本地文件夹,桌面上还堆着几张手绘草图。信息像星星一样零碎,你试图在它们之间搭起某种联系,却又感到力不从心。

这时,Altar AI 悄然在浏览器一侧亮起,没有打扰你的节奏,却开始默默将混乱梳理成一张有序的知识网。

你点开一篇关于低功耗芯片设计的论文,刚扫过几行,Altar已在边栏生成了页面摘要:几个核心观点被精准提炼——“模块化架构支持动态功耗调整”、“实验验证能耗降低30%”。你不必再反复通读,只需一瞥,便已掌握重点,足以判断这是否是你想深入探索的方向。

随后你跳转到另一个页面,查阅“微型传感器集成方案”的实现路径。当你随手高亮一个术语,Altar自动联想起你曾保存的《传感器技术演进报告》,高亮出技术变迁的关键节点——从早期体积过大的模块,到如今柔性电路的广泛应用。眼前的资料,仿佛被一条条看不见的线连接起来,从孤立变成了延续。

你保存了一张设计精巧的电路图,Altar不只是简单地收进资料库,而是将它归入“硬件原型”空间下的“电路设计”子线程,顺带联动起上周你保存的那篇《曲面屏适配分析》。几秒之后,系统在边栏提醒你:“该电路尺寸或许可与当前屏幕曲率契合。”原本只是一次保存,却触发了一个新的思考路径。

资料慢慢堆积起来:专利文档、白皮书、图纸、代码片段,每一样都被 Altar有序安放。你刚收藏了一张“太阳能表带”草图,它立刻被自动关联至半年前的《柔性光伏材料综述》,而你几乎已经忘记那篇文档的存在。这不是静态的归档,而是一种随着知识积累动态生长的结构,不再依赖你逐一设置分类规则,而由系统根据内容本身的语义关联,自动编织出它们的归属与联系。

真正的惊喜,往往发生在你重新打开某个旧项目的时候。在“硬件原型”空间中输入一段新的设计草案,Altar会从你的知识网络中调取出那些你甚至不记得自己保存过的资料,比如昨天收藏的《无线充电效率分析》,一年前的“透明表盘”草图,甚至是最早期项目中用过的某个传感器组件。旧资料被重新唤醒,过去的灵感开始回响。

一位用户在Product hunt上给出了五星的最高评价,他这样评价:“它能帮助我有条理地组织思维过程”。

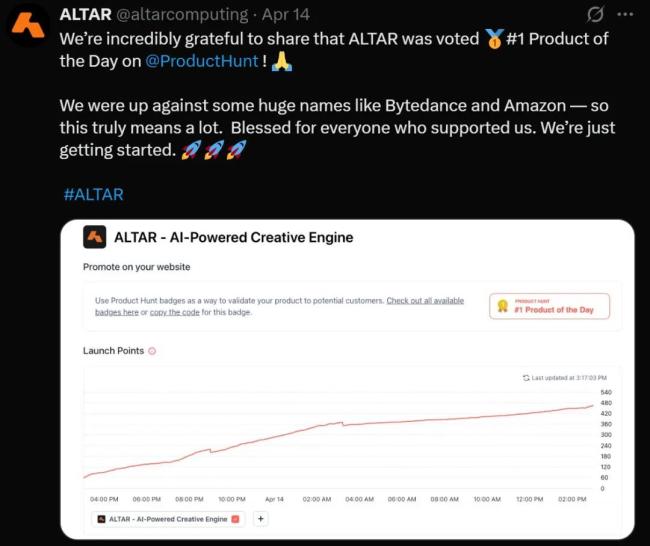

▲团队感谢Altar获得当日关注度和喜爱度第一

在开源硬件快速演进的当下,我们的资料来自四面八方,知识像碎片一样漂浮。而Altar所做的,是以结构化与语义化的方式,将这些碎片重新编织为一张动态可生长的知识网络。

它不再只是一个工具,而像是一位记忆能力强、反应敏锐的研究伙伴,陪你穿行在信息的森林中,悄悄为每一片落叶标记归处,为每一个灵感留下路径。

共建思维体系

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论